분류 전체보기

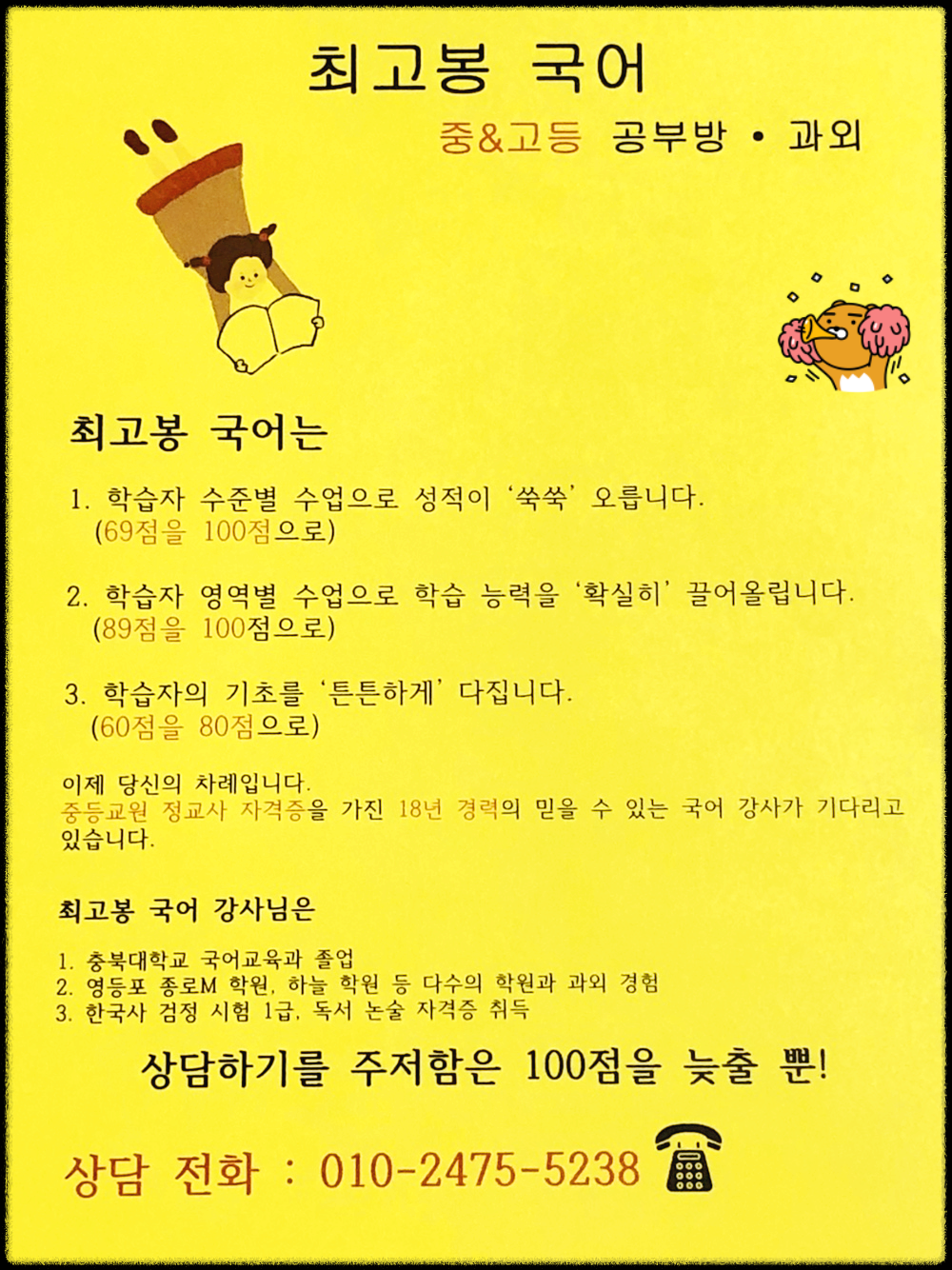

- 최고봉 국어 2024.03.07

- 채중개강(菜重芥薑)이라 - 채소 중에서는 겨자와 생강을 소중히 여긴다. 2023.07.25

- 과진리내(果珍李柰)하고 - 과일 중에서는 오얏과 사과를 진귀하게 여기고, 2023.07.25

- 주칭야광(珠稱夜光)이라 - 구슬 중에는 야광주를 일컫는다. 2023.07.25

- 검호거궐(劍號巨闕)하고 - 칼 중에는 거궐을 입에 올려 부르고 2023.07.25

최고봉 국어

2024. 3. 7. 15:24

채중개강(菜重芥薑)이라 - 채소 중에서는 겨자와 생강을 소중히 여긴다.

2023. 7. 25. 16:09

채(菜) 나물 채. '풀 초(艸)'와 '딸 채(采)'로 이루어졌다. '채(采)' 자는 나무 위의 잎을 손으로 따는 모양이므로 '채(菜)' 자의 자형적 의미는 '풀 중에서 채취하여 먹을 수 있는 것'이 된다. 고대에 채소의 개념은 오늘날과 사뭇 달랐다. 즉 육류와 함께 균형있게 먹어야 하는 음식이 아니라, 흉년이 들었을 때 기아를 해결하는 이른바 '구황(救荒)' 식물로 여겼던 것이다.

중(重) - 무거울 중. 나무에 꽃과 열매가 주렁주렁 열려서 가지들이 힘겨워하는 모양의 글자이다. 그래서 흔히 '무겁다'라는 의미로 쓰이고 있지만, 여기서는 '중히 여기다'는 동사적 의미로 활용되었다.

개(芥) - 겨자 개.

강(薑) - 생강 강.

출처 : 욕망하는 천자문, 김근, 삼인, 2007.

'천천히 천자문' 카테고리의 다른 글

| 과진리내(果珍李柰)하고 - 과일 중에서는 오얏과 사과를 진귀하게 여기고, (0) | 2023.07.25 |

|---|---|

| 주칭야광(珠稱夜光)이라 - 구슬 중에는 야광주를 일컫는다. (0) | 2023.07.25 |

| 검호거궐(劍號巨闕)하고 - 칼 중에는 거궐을 입에 올려 부르고 (0) | 2023.07.25 |

| 옥출곤강(玉出崑岡)이라 - 옥은 곤륜산(崑崙山)에서 나온다. (0) | 2023.07.21 |

| 금생려수(金生麗水)하고 - 금은 여수(麗水)에서 나고 (0) | 2023.07.21 |

과진리내(果珍李柰)하고 - 과일 중에서는 오얏과 사과를 진귀하게 여기고,

2023. 7. 25. 15:56

과(果) - 과일 과. 나무 위에 실과가 주렁주렁 열려 있는 모양이므로 자형적 의미는 '열매'가 된다.

진(珍 ) - 보배 진. '구슬 옥(玉)'과 '빽빽할 진(㐱)' 자는 돈꾸러미를 '보자기 같은 것으로 싼'(勹) 모양으로 이는 '보배 보(寶)' 자의 독음이 '쌀 포(包)'와 같다는 사실로도 알 수 있다. '진(珍)' 자의 독음은 '중(中)' 자와 같은 계열에 속하기 때문에 이 글자의 자형적 의미는 '보배 꾸러미를 꽁꽁 싸서 가운데 깊숙이 간직하다'이다.

리(李) - 오얏 리. '나무 목(木)'과 '아들 자(子)'로 이루어졌다. '子' 자는 열매가 많이 열린다는 의미를 내포하고 있으므로, '리(李)' 자의 자형적 의미는 '열매가 많이 열리는 나무', 즉 '오얏'이 된다. 오늘날 오얏은 '자두'라는 말로 더 많이 불린다. '리(李)' 자는 고서에서 '다스릴 리(理)', 또는 '벼슬아치 리(吏)' 등의 의미로 많이 차용된다.

내(柰) - 벗 내. 흔히 '버찌'로 해석하지만 《본초강목》에서는 "능금과 같은 종류인데 능금보다는 약간 크다. 일명 빈파(頻婆)라고도 부른다"고 기록하였고, 또 《학포여소》에서는 "빈파는 빈과(蘋果), 즉 '사과(沙果)'로 옛날의 이른바 '내(柰)'와 같다. 맛이 달고 북방에서 많이 산출된다"라고 설명하였다. 그러므로 여기서는 '사과'로 풀이하는 것이 옳다.

출처 : 욕망하는 천자문, 김근, 삼인, 2007.

'천천히 천자문' 카테고리의 다른 글

| 채중개강(菜重芥薑)이라 - 채소 중에서는 겨자와 생강을 소중히 여긴다. (0) | 2023.07.25 |

|---|---|

| 주칭야광(珠稱夜光)이라 - 구슬 중에는 야광주를 일컫는다. (0) | 2023.07.25 |

| 검호거궐(劍號巨闕)하고 - 칼 중에는 거궐을 입에 올려 부르고 (0) | 2023.07.25 |

| 옥출곤강(玉出崑岡)이라 - 옥은 곤륜산(崑崙山)에서 나온다. (0) | 2023.07.21 |

| 금생려수(金生麗水)하고 - 금은 여수(麗水)에서 나고 (0) | 2023.07.21 |

주칭야광(珠稱夜光)이라 - 구슬 중에는 야광주를 일컫는다.

2023. 7. 25. 15:40

주(珠) - 구슬 주. '구슬 옥(玉)'과 '붉을 주(朱)'로 이루어졌다. '주(朱)'는 '붉은 색'이란 뜻으로 고대 중국에서는 '붉을 단(丹)'과 아울러 흔히 '변치 않음'을 상징하는데 쓰인다. '변치 않음'은 보석의 속성이자 생명이므로 '주(珠)'자의 자형적 의미는 '변치 않는 구슬', 즉 '진주'가 된다.

칭(稱) - 일컬을 칭. '벼 화(禾)'와 '들어올릴 칭(爯)'으로 이루어졌다. '칭(爯' 자는 쌓여진 물건을 손으로 들어올리는 모양이고, '화(禾)' 자는 저울추를 의미하는데 이는 옛날에는 좁쌀 12개의 무게를 1분(分)으로 삼고, 12분을 1수(銖)로 규정하여 중량 단위로 삼았기 때문이다. 따라서 ' 칭(爯' 자의 자형적 의미는 '들어올려서 무게를 달다' 또는 '저울'이 된다. 옛날에는 손으로 물건을 들어보는 방법으로 무게를 쟀다. 그래서 '손으로 들어올리다'라는 뜻에서 '높여 칭찬하다', '일컬어 칭찬하다' 등의 의미들이 파생된 것이다.

야(夜) - 밤 야.

광(光) - 빛 광. '야광(夜光)'이란 곧 야광주(夜光珠)'를 가리킨다. 이는 전설상의 구슬 이름으로 춘추 때 수(隨)나라 임금이 용의 아들을 구해준 대가로 받았는데, 밤에도 대낮처럼 빛을 발하였다고 한다.

출처 : 욕망하는 천자문, 김근, 삼인, 2007.

'천천히 천자문' 카테고리의 다른 글

| 채중개강(菜重芥薑)이라 - 채소 중에서는 겨자와 생강을 소중히 여긴다. (0) | 2023.07.25 |

|---|---|

| 과진리내(果珍李柰)하고 - 과일 중에서는 오얏과 사과를 진귀하게 여기고, (0) | 2023.07.25 |

| 검호거궐(劍號巨闕)하고 - 칼 중에는 거궐을 입에 올려 부르고 (0) | 2023.07.25 |

| 옥출곤강(玉出崑岡)이라 - 옥은 곤륜산(崑崙山)에서 나온다. (0) | 2023.07.21 |

| 금생려수(金生麗水)하고 - 금은 여수(麗水)에서 나고 (0) | 2023.07.21 |

검호거궐(劍號巨闕)하고 - 칼 중에는 거궐을 입에 올려 부르고

2023. 7. 25. 15:20

검(劍) - 칼 도. '칼 도(刀)'와 '모두 첨(僉)' 으로 이루어졌다. '첨(僉)' 자는 '여러 사람의 입을 한데 모으다'라는 의미를 내포하고 있으므로 '검(劍)' 자의 자형적 의미는 '흩어진 상화이나 비상 사태를 추스리는 무기', 즉 '칼'이 된다.

호(號) - 부를 호. '범 호(虎)'와 '부를 호(号)'로 이루어졌으므로 '범처럼 큰 소리로 울부짖다'가 된다. 울부짖는 소리는 범이 가장 크므로 '호(虎)' 자를 쓴 것이다.

거(巨) - 클 거.

궐(闕) - 대궐 궐. '거궐(巨闕)'은 중국 고대 명검 중의 하나로 월나라의 명장인 구야자가 만들었다고 전한다 거궐이 얼마나 단단하고 예리한지 이것으로 청동 그릇과 쇠그릇을 찌르거나 베면 잘린 면에 기장쌀만한 구멍이 곳곳에 보였다고 한다. 즉 날이 너무 잘 들어 쇠붙이 속의 기포 부분이 눌리지 않고 그대로 잘려나갔기 때문에 단면체 구멍이 그대로 남아 있었던 것이다. 그래서 검의 이름을 '거궐'이라고 부른 것인데, 이때 '궐(闕)' 자는 '속이 비어 구멍이 났다'라는 뜻이다. '궐(闕)' 자의 자형적 의미가 '지붕에 망루대가 설치되어 있는 성문이나 궁궐의 대문'이기 때문에 이 경우에는 '대문 가운데의 빈공간'이라는 의미가 드러난 것

출처 : 욕망하는 천자문, 김근, 삼인, 2007.

'천천히 천자문' 카테고리의 다른 글

| 과진리내(果珍李柰)하고 - 과일 중에서는 오얏과 사과를 진귀하게 여기고, (0) | 2023.07.25 |

|---|---|

| 주칭야광(珠稱夜光)이라 - 구슬 중에는 야광주를 일컫는다. (0) | 2023.07.25 |

| 옥출곤강(玉出崑岡)이라 - 옥은 곤륜산(崑崙山)에서 나온다. (0) | 2023.07.21 |

| 금생려수(金生麗水)하고 - 금은 여수(麗水)에서 나고 (0) | 2023.07.21 |

| 노결위상(露結爲霜)이라 - 이슬이 맺혀서 서리가 된다. (0) | 2023.07.20 |